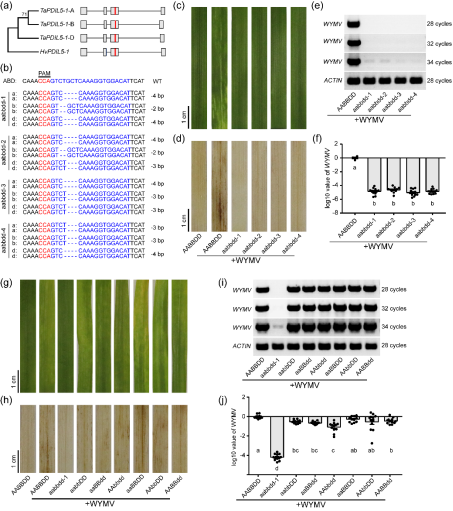

2022年1月28日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所楊平課題組在國際期刊New Phytologist上在線發(fā)表了題為“Simultaneous editing of host factor gene TaPDIL5-1 homoeoalleles confers wheat yellow mosaic virus resistance in hexaploid wheat”的研究論文,通過CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù)同時編輯六倍體小麥A,、B,、D亞基因組上TaPDIL5-1基因的3個拷貝,,賦予了小麥對黃花葉病的抗病性(圖1),,證實了首個抗小麥病毒病基因,。

普通小麥?zhǔn)钱?dāng)今世界三大糧食作物之一,,是經(jīng)兩次天然雜交,、染色體加倍形成的異源六倍體植物,基因組上超過95%的編碼基因具有2-3個同源拷貝,,彼此序列高度相似且功能冗余,,賦予了小麥更好的環(huán)境適應(yīng)性和更為廣泛的用途。植物病毒是三大病原微生物之一,,絕大多數(shù)的RNA病毒僅能編碼4-10個功能蛋白,,必須依賴植物蛋白(被稱為宿主因子)輔助完成病毒自身的增殖和傳播。編碼宿主因子的基因突變或者缺失,,使得病毒不能感染宿主植物,,這種遺傳抗病性機(jī)制被稱為隱性抗病性。 以土壤禾谷多黏菌為中間載體傳播的病毒病害,,是小麥,、大麥等麥類作物的主要病毒病害。其中,,小麥黃花葉病由小麥黃花葉病毒(WYMV)引起,,大麥黃花葉病由大麥黃花葉病毒(BaYMV)和大麥溫和花葉病毒(BaMMV)單一或復(fù)合感染引起,這三種病毒均屬于馬鈴薯Y病毒科的大麥黃花葉病毒屬,。在小麥中,,目前報道了數(shù)十個抗病基因,但是由于病毒病表型鑒定準(zhǔn)確性低且小麥基因組高度復(fù)雜,,極大增加了基因克隆的難度,,目前尚無抗病毒基因被克隆。中國農(nóng)科院作科所楊平課題組前期發(fā)現(xiàn),,大麥(二倍體)中BaYMV/BaMMV抗病基因絕大多數(shù)為隱性遺傳,,小麥(六倍體)中WYMV抗病基因均為顯性遺傳,因此假設(shè)小麥基因同源拷貝的功能冗余,,掩蓋了單個或部分基因拷貝變異引起的隱性抗病遺傳效應(yīng),,導(dǎo)致多倍體物種中報道的隱性抗病基因遠(yuǎn)少于二倍體物種。為了驗證該假設(shè),,研究團(tuán)隊鑒定了小麥TaPDIL5-1基因在A,、B、D亞基因組上的同源拷貝,。該基因在大麥中的同源基因HvPDIL5-1編碼一個蛋白二硫鍵異構(gòu)酶,,其功能丟失對BaYMV和BaMMV具有廣譜抗病性。利用CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù),,我們獲得了TaPDIL5-1在A,、B,、D亞基因組上基因編輯的小麥材料,通過人工雜交和分子標(biāo)記輔助選擇,,構(gòu)建了TaPDIL5-1三個拷貝均被編輯的4個純合株系,,以及分別敲除單個或者兩個拷貝的純合株系。接種WYMV病毒發(fā)現(xiàn),,TaPDIL5-1三個拷貝同時編輯的材料對WYMV抗病,,單突變體或雙突變體仍為感病(圖1),。由此證實,TaPDIL5-1編碼感病宿主因子參與WYMV感染,,編輯該基因可以創(chuàng)制小麥黃花葉病的隱性抗病性材料,。圖1 編輯小麥基因TaPDIL5-1的三個同源拷貝賦予對小麥黃花葉病的遺傳抗病性在正常種植條件下,TaPDIL5-1三個拷貝同時編輯的材料與未編輯的野生型比較,,株高,、抽穗期、穗長,、穗數(shù),、穗粒數(shù)、穗密度,、粒長,、粒寬、千粒重等九個農(nóng)藝性狀均沒有顯著差異(圖2),。小麥黃花葉病是黃淮,、長江中下游等冬小麥種植區(qū)的重要病害之一,通過基因編輯主栽小麥品種中的TaPDIL5-1基因,,可以改良品種對小麥黃花葉病的抗病性,。與轉(zhuǎn)基因過表達(dá)病毒反向序列沉默病毒的策略不同,編輯小麥內(nèi)源基因不用會引入外源序列,。

以土壤禾谷多黏菌為中間載體傳播的病毒病害,,是小麥,、大麥等麥類作物的主要病毒病害。其中,,小麥黃花葉病由小麥黃花葉病毒(WYMV)引起,,大麥黃花葉病由大麥黃花葉病毒(BaYMV)和大麥溫和花葉病毒(BaMMV)單一或復(fù)合感染引起,這三種病毒均屬于馬鈴薯Y病毒科的大麥黃花葉病毒屬,。在小麥中,,目前報道了數(shù)十個抗病基因,但是由于病毒病表型鑒定準(zhǔn)確性低且小麥基因組高度復(fù)雜,,極大增加了基因克隆的難度,,目前尚無抗病毒基因被克隆。中國農(nóng)科院作科所楊平課題組前期發(fā)現(xiàn),,大麥(二倍體)中BaYMV/BaMMV抗病基因絕大多數(shù)為隱性遺傳,,小麥(六倍體)中WYMV抗病基因均為顯性遺傳,因此假設(shè)小麥基因同源拷貝的功能冗余,,掩蓋了單個或部分基因拷貝變異引起的隱性抗病遺傳效應(yīng),,導(dǎo)致多倍體物種中報道的隱性抗病基因遠(yuǎn)少于二倍體物種。為了驗證該假設(shè),,研究團(tuán)隊鑒定了小麥TaPDIL5-1基因在A,、B、D亞基因組上的同源拷貝,。該基因在大麥中的同源基因HvPDIL5-1編碼一個蛋白二硫鍵異構(gòu)酶,,其功能丟失對BaYMV和BaMMV具有廣譜抗病性。利用CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù),,我們獲得了TaPDIL5-1在A,、B,、D亞基因組上基因編輯的小麥材料,通過人工雜交和分子標(biāo)記輔助選擇,,構(gòu)建了TaPDIL5-1三個拷貝均被編輯的4個純合株系,,以及分別敲除單個或者兩個拷貝的純合株系。接種WYMV病毒發(fā)現(xiàn),,TaPDIL5-1三個拷貝同時編輯的材料對WYMV抗病,,單突變體或雙突變體仍為感病(圖1),。由此證實,TaPDIL5-1編碼感病宿主因子參與WYMV感染,,編輯該基因可以創(chuàng)制小麥黃花葉病的隱性抗病性材料,。圖1 編輯小麥基因TaPDIL5-1的三個同源拷貝賦予對小麥黃花葉病的遺傳抗病性在正常種植條件下,TaPDIL5-1三個拷貝同時編輯的材料與未編輯的野生型比較,,株高,、抽穗期、穗長,、穗數(shù),、穗粒數(shù)、穗密度,、粒長,、粒寬、千粒重等九個農(nóng)藝性狀均沒有顯著差異(圖2),。小麥黃花葉病是黃淮,、長江中下游等冬小麥種植區(qū)的重要病害之一,通過基因編輯主栽小麥品種中的TaPDIL5-1基因,,可以改良品種對小麥黃花葉病的抗病性,。與轉(zhuǎn)基因過表達(dá)病毒反向序列沉默病毒的策略不同,編輯小麥內(nèi)源基因不用會引入外源序列,。一方面認(rèn)為本研究克隆了首個小麥抗病毒基因,,可供禾本科作物的病毒學(xué)、病毒遺傳抗病性與病毒互作,、基因編輯,、小麥育種、多倍體化等領(lǐng)域研究參考,;

圖2 小麥基因TaPDIL5-1編輯植株的農(nóng)藝性狀統(tǒng)計研究結(jié)果表明,,現(xiàn)代育種改良通過G蛋白路徑和生長素路徑等多通路協(xié)調(diào)互作的模式對赤霉素路徑進(jìn)行選擇修飾與精細(xì)調(diào)控,,可實現(xiàn)后綠色革命時代新的高產(chǎn)目標(biāo)。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所闞金紅博士和已畢業(yè)碩士生蔡羽為論文共同第一作者,楊平研究員為通訊作者,,在讀碩士生程春園,、博士生金彥龍、副研究員蔣樅璁博士參與了本研究工作,。特別感謝中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所轉(zhuǎn)基因中心葉興國研究員,、王軻副研究員在小麥轉(zhuǎn)化工作上給予的幫助,江蘇省里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所何震天研究員,、陳士強(qiáng)副研究員在田間試驗上給予的幫助和支持,,沙特阿卜杜拉國王大學(xué)Simon G. Krattinger助理教授對文章寫作提出的修改建議。此項工作得到了國家重點研發(fā)計劃,、國家自然科學(xué)基金,、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工程和基本科研業(yè)務(wù)費等項目的資助。聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490